贝莱德基金迎来新的高级管理人员。7月5日,该基金发布通告,宣布刘映洲将担任公司的副总经理一职。今年内,贝莱德基金的前总经理陈剑和前副总经理洪霞都已离职。从更长的视角来看,自成立以来,贝莱德基金的多位创始人级高管也陆续离职。随着新管理层的加入,该基金所偏好的管理层团队特征也逐渐显现。观察其规模变化,截至目前,贝莱德基金的管理规模始终未超过百亿,尤其在2025年第一季度末,规模较前一季度大幅减少,几乎减半。有行业专家指出,这种规模的下降可能与公司初期推出的产品在市场定位和资产配置上未能很好地适应当地环境有关。展望未来,公司需更加注重专业化发展,并从提升服务质量入手,这样才能提高在激烈市场竞争中脱颖而出的可能性。

新高管团队“画像”渐显

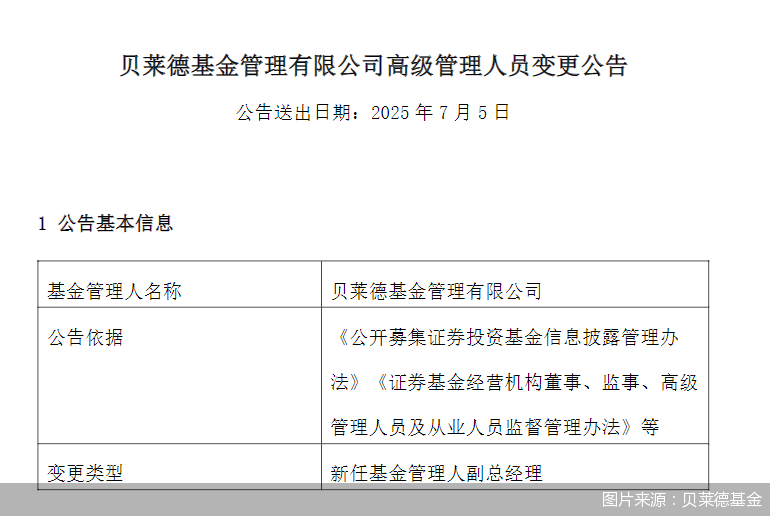

7月5日,贝莱德基金发布了一则公告,宣布刘映洲将担任公司的副总经理一职。据悉,刘映洲于2023年3月加入了贝莱德基金,随后在同年5月被任命为公司的首席信息官。在此之前,他曾担任过摩根士丹利华鑫基金(现更名为“摩根士丹利基金”)信息技术部的总监,以及微软(中国)有限公司企业服务部的顾问。

自年初起,贝莱德基金的前任副总监洪霞与前任总监陈剑均已离职。特别指出,洪霞在二月因个人因素离职。据悉,洪霞自公司业务启动阶段便加入贝莱德基金,担任销售总监一职,并于2023年四月晋升为副总经理。

三月,原任总经理陈剑因个人因素离职,转而担任高级顾问。紧接着

公开资料揭示,2020年8月,贝莱德基金经中国证监会批准,获准设立;紧接着,在同年9月,该基金正式成立。进入2021年6月,贝莱德获得公募基金业务许可证,从而开启了其业务运营;值得一提的是,贝莱德也因此成为了首家外资全资控股的公募基金管理公司。

然而,自2021年公司开始运营至今的四年间,公司高层核心成员经历了多次变动,涉及董事长、总经理等关键职位。特别指出的是,2023年8月,贝莱德基金的首位董事长汤晓东因个人因素离职,该职位空缺了近半年,最终由具有招商银行背景的范华接任。范华的简历中记载,他曾担任招商银行总行资产管理部的副总经理,同时还是招银理财的首席权益投资官。此外,他还曾任职于贝莱德建信理财有限责任公司,担任执行董事、总经理以及法定代表人等多重职务。

值得注意的是,在2023至2024年间,贝莱德基金在成立之初,也就是自2020年9月起,就有不少高管成员相继离职,这其中包括了前副总经理张鹏军、前总经理张弛、前督察长陈剑,以及前副总经理兼首席投资官陆文杰等人。

在此期间,除了之前提及的职位调整,贝莱德基金还迎来了新任副总经理杨怡。据悉,杨怡于2022年加入贝莱德基金,担任首席运营官一职;在此之前,她曾担任上投摩根基金(现更名为“摩根基金”)的总经理助理及运营官,以及天同证券资产管理总部和上海业务总部技术部的经理。

从新任团队成员的背景资料中可以明显看出,贝莱德基金所偏爱的管理层人员,普遍具备国内外公募资产管理以及银行领域的丰富经验,并且他们的简历中融合了投资相关的多种经历。

正如前述所述,范华曾明确指出,他的职业生涯涵盖了国内外资产管理、全球投资以及资本市场风险管理等多个重要领域,每一阶段的经验都为他在贝莱德的工作打下了坚实的根基。在贝莱德,他得以充分利用自己的全球视野和本土知识,借助贝莱德雄厚的全球资源和完善的投资架构,为中国投资者带来更加专业和多样化的资产管理服务。

产品规模不及展业初期

最新数据显示,到2025年第一季度末,贝莱德基金的管理规模已经降至56.01亿元,这一数字与2024年第四季度末的107.85亿元相比,环比跌幅几乎达到了一半。

贝莱德基金的管理规模略高于联博、安联和富达基金,具体数据分别是1.14亿、7.48亿和51.96亿。与此同时,摩根基金的管理规模已突破千亿大关,高达1744.08亿。而宏利基金的管理规模也达到了930.11亿。此外,摩根士丹利基金的管理规模达到了250.02亿元,路博迈基金的管理规模为120.57亿元,而施罗德基金的管理规模则是63.75亿元。

同期成立的6家公募基金与贝莱德基金相比,截至2025年第一季度末,贝莱德的管理规模仅略超汇泉基金和瑞达基金,分别为24.33亿元和0.93亿元。与此同时,东兴基金、百嘉基金、兴华基金、尚正基金的管理规模则分别达到了358.33亿元、73.97亿元、66.87亿元和57.67亿元。

数据显示,自成立以来四年间,贝莱德基金的管理规模有所起伏,且始终未超过百亿元大关。具体分析,在业务开展后的第一个季度末,也就是2021年第三季度末,其管理规模达到了66.81亿元,随后规模波动明显,多数时间在40亿至70亿元区间内波动。2023年四季度尾,贝莱德基金的管理资产总额首次超过80亿,具体数值为80.42亿。紧接着,到了2024年四季度末,其规模实现了历史性的飞跃,首次冲破百亿大关,达到了107.85亿。然而,令人意外的是,在接下来的一个季度里,该基金的管理规模急速缩水,跌幅超过50亿。换言之,贝莱德基金当前的管理规模甚至不如其开业初期的首次数据。

在产品领域,贝莱德基金管理的多款产品自成立之初便呈现出显著萎缩趋势,以贝莱德安睿30天持有债券、贝莱德欣悦丰利债券、贝莱德浦悦丰利混合基金为例,这10只基金(按份额合并计算)在2025年第一季度的末尾,其规模与发行初期相比,已经减少了超过六成。

以贝莱德基金推出的首个产品——贝莱德中国新视野混合基金为例,到2025年第一季度结束时,其资产管理规模已降至21.97亿元,相比成立之初的66.81亿元,减少了67.12%。另外,贝莱德安睿30天持有债券的发行总额一度达到43.15亿元,但到了2025年第一季度末,这一数字已大幅缩水至1.58亿元。

余丰慧,一位经济学家及新金融领域的专家,提出贝莱德基金管理规模的波动实际上揭示了外资在中国市场所遭遇的挑战与所把握的机遇。这种规模的缩减,亦是资本市场动态演变过程中的一个环节。因此,贝莱德基金必须更加灵活地调整其产品结构和服务模式,以便更好地迎合市场需求的持续变化。

旗下产品年内均实现正收益

从业绩表现来看,Wind的数据揭示,截至7月4日,贝莱德基金旗下共管理了31只基金(若按份额单独计算),自年初起,这些基金的收益率全部为正值。在权益类基金领域,10只偏股混合型基金的平均收益率达到了10.31%,其中,有6只基金的表现超过了其所属二级分类下同类产品的平均收益率。

在债券型基金领域,12款产品平均实现了0.73%的收益,其中4款产品超越了其二级分类中同类产品的平均收益水平。然而,两款偏债混合型基金贝莱德浦悦丰利混合A/C的年内收益率分别为0.93%和0.72%,均未达到同类基金的平均收益。此外,贝莱德基金管理公司旗下的被动跟踪指数债券基金共有3只,而指数增强型基金则有4只,它们的平均收益率分别达到了0.91%和4.09%。

然而,从近三年的业绩表现来看,贝莱德基金推出的首只产品——贝莱德中国新视野混合基金,其跌幅已超过三成。其中,A类和C类份额分别下跌了32.34%和33.34%,相较于同类基金的平均收益率,分别落后了16.28个百分点和17.28个百分点。

北京商报记者就公司自开展业务以来高层管理人员的变动对公司治理带来的影响,以及外资公募基金如何在中国本土化运营的后续策略等问题,向贝莱德基金进行了电话咨询,然而,截止到稿件完成时,尚未接到对方的回应。

郭施亮,一位财经评论员,指出公司产品规模缩减、长期业绩承受压力,这或许与公司资产配置能力、风险管理水平以及团队整体表现有关,亦或是由于在业务拓展初期,产品与资产配置未能适应市场环境,出现了所谓的“水土不服”现象。此外,这也可能与市场状况和客户服务质量相关。展望未来,公司必须更加注重专业化发展,提升服务质量,这样才能增加成功突破困境的可能性。

2025年3月,贝莱德基金官方公众号的文章揭示了公司的运营策略和对未来的规划。贝莱德中国区负责人范华透露,在过去的一年里,公司加速了本土化平台在我国的构建。贝莱德基金对投资团队进行了优化调整,强化了风险管理,并制定了更贴合我国基金行业特点的考核标准。这些举措使得产品表现持续向好。贝莱德基金持续优化其产品组合。目前,贝莱德在中国的业务尚在初期阶段,未来将不断结合本土的智慧与全球的视角,向国内投资者提供更丰富的投资选择,满足他们多元化的投资愿望,同时增强和塑造贝莱德品牌在长远发展中的价值。